Un grand crucifix pendait au mur de la chambre de mes parents, ce qui était très courant dans les familles catholiques dans les années soixante. C’était là le signe d’un mariage catholique, mais aussi une exhortation à accomplir l’acte conjugal avec retenue et pudeur. Car « le Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés ».

Traduit de l’allemand par Yvan Mudry

Des années plus tard, la croix allait être enlevée et remplacée par une peinture acrylique dont l’érotisme convenait mieux non seulement à la joie de vivre, mais encore à la spiritualité de mes parents. Le Dieu qui réclamait obéissance et sacrifice de soi s’était mis lui-même hors-jeu à l’heure où le patriarcat vacillait.

Victime de l’arbitraire des autorités

Les crucifix ont disparu dans bien des lieux, mais aujourd’hui encore, la croix reste le signe de reconnaissance et le symbole identitaire du christianisme. C’est pourquoi on oublie facilement qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Les membres des premières communautés chrétiennes peignaient sur les parois des catacombes la figure du bon pasteur qui se préoccupe de ses brebis, les symboles du poisson et du pain, évoquant un combat contre la faim, ou simplement le monogramme du Christ ☧, constitué des deux lettres grecques chi (X) et rhô (P). Par contre, ils ne dessinaient pas de croix. Le souvenir de l’exécution de Jésus par l’occupant romain était trop douloureux et les temps étaient trop difficiles pour les communautés chrétiennes. Minoritaires au sein d’un empire qui n’hésitait pas à recourir à la force, elles savaient à quel point cette mort était arbitraire et insensée. Elles en étaient conscientes : elles n’avaient aucun intérêt à s’exposer aux moqueries, à la cruauté ou aux caprices du pouvoir. Pour garder espoir et trouver du réconfort, elles préféraient se souvenir de Jésus vivant et évoquer son message libérateur.

Une croix qui dérange

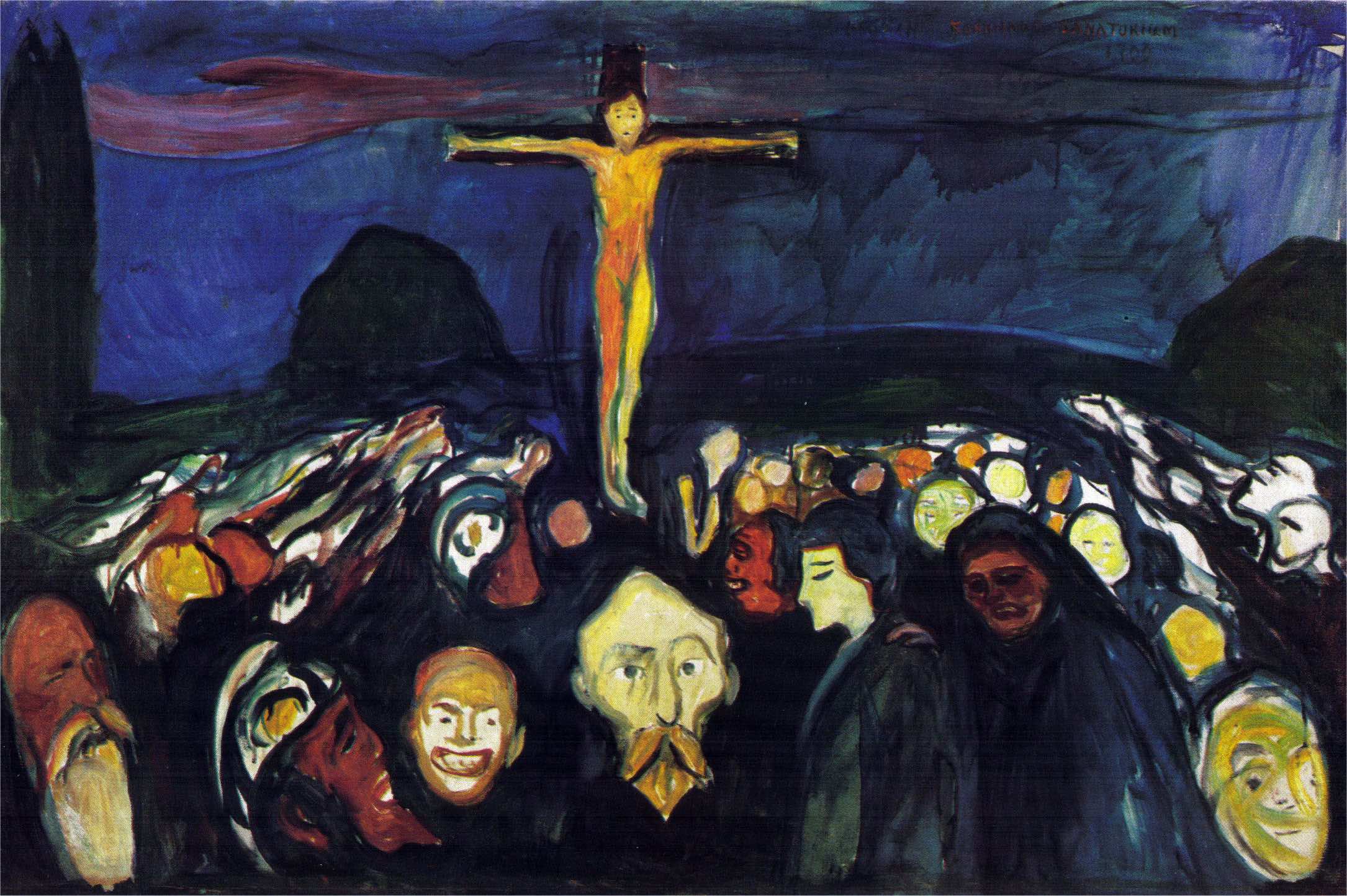

En 1984 fut exposée à New York une croix sur laquelle se trouvait un corps de femme. Aucun autre crucifix n’a sans doute suscité autant d’indignation. Aucun doute là-dessus, Jésus de Nazareth, crucifié dans les années 30 du premier siècle, était bien un homme. Sans doute sa mort avait-elle un caractère masculin. Mais l’artiste Edwina Sandys s’intéressait à autre chose : à la visibilité ou plutôt à l’invisibilité de la souffrance. Un très grand nombre de victimes de la violence et des structures d’oppression dans le monde sont en effet des femmes. Percevons-nous aussi leurs souffrances lorsque nous regardons la croix ? La théologie traditionnelle s’est longtemps engagée sur une fausse piste en attribuant une valeur salvifique particulière aux souffrances de Jésus. « Il est impossible », rétorquait la théologienne Dorothee Sölle, « de faire une distinction entre la souffrance de Jésus et celle des autres personnes, comme si lui seul avait attendu une aide de Dieu. »1 La théologie de la libération a fait cette mise en garde : si rien n’est comparable à la croix, la souffrance des hommes et des femmes est reléguée dans l’ombre et leur lutte pour la justice sans effet sur le cours de l’histoire. La sculpture du Christ en femme met symboliquement en images la vie et la souffrance des femmes, ainsi que leur force salvatrice.

La croix ne libère pas

Une approche critique attire l’attention sur ce point : la croix ne libère pas. Elle montre que même une sculpture comme celle de la femme en croix peut pousser à la résignation. Au cours des siècles, la théologie de la croix n’a pas eu les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes. Elle a pu au mieux inciter les hommes (des classes privilégiées) à renoncer au pouvoir et à se mettre au service des autres. Mais loin de les aider à résister, elle a paralysé bien des personnes marginalisées. La croix les a maintenues dans une situation de dépendance, parce qu’elle a donné une connotation positive à la souffrance et au renoncement, à la patience et à l’amour désarmé.

Pour que la croix soit porteuse d’espoir, il faut élargir le tableau : à proximité de la croix se trouve un petit groupe de personnes révoltées par la crucifixion. Joseph d’Arimathie prend soin du corps du supplicié et achète un tombeau. Des signes d’humanité dans un environnement violent, qui rappellent Jésus et, comme lui, ouvrent un espace pour Dieu. Marie de Magdala elle aussi est animée par la force de résistance de l’Esprit : pour elle, bien qu’il soit mort, la cause de Jésus n’est pas perdue…

Commentaires

Pas encore de commentaire